近年、「再生医療」という言葉を耳にする機会が増えたのではないでしょうか。iPS細胞のノーベル賞受賞などで注目を集めましたが、「具体的にどんな医療なのか?」「何ができるのか?」と疑問に思っている方も多いかもしれません。

この記事では、「再生医療とは何か」という基本的な疑問から、その仕組み、種類、未来への可能性、そして現在の状況や留意すべき点まで、わかりやすく解説していきます。

■ 再生医療とは? ~失われた体の一部を再生する新しい医療~

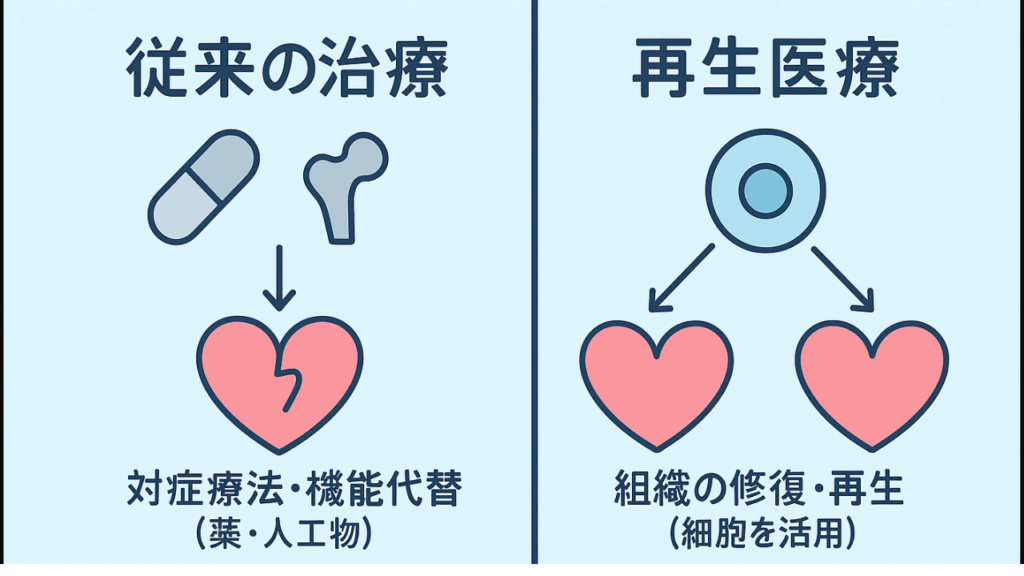

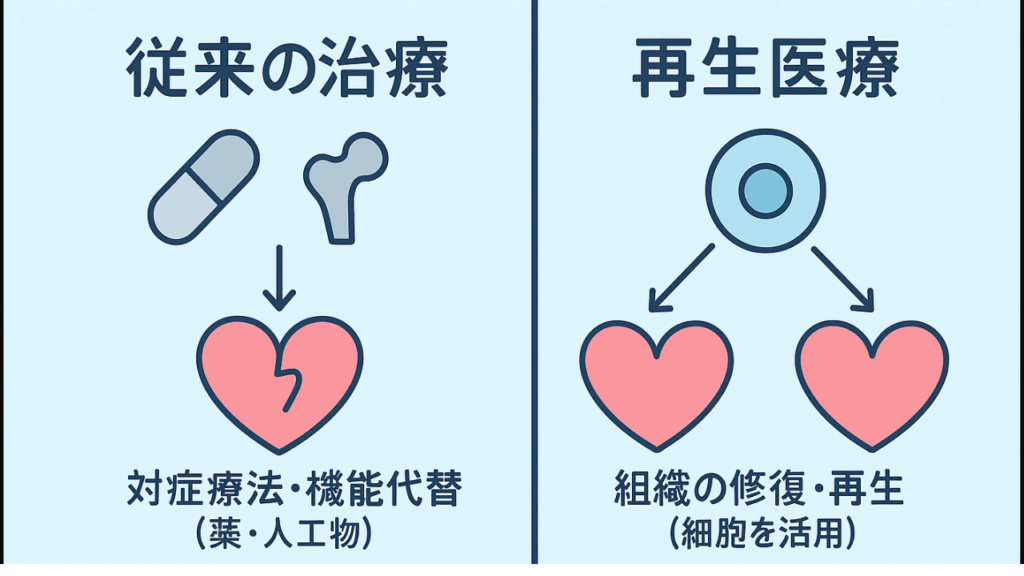

再生医療とは、病気やケガで失われたり機能が低下したりした組織や臓器を、自身の持つ再生能力を活用して、元の状態に近づけることを目指す医療技術です1。

従来の治療法は、主に薬物療法による症状の緩和や、人工臓器やインプラントによる機能代償が中心でした。例えば、すり減った関節の代わりに人工関節を入れる、といった治療が行われてきました。

それに対し再生医療は、特に後述する幹細胞をはじめとする細胞の持つ能力を活用し、損傷した組織や臓器の再生・修復を促す点に特徴があります。この新しいアプローチは、失われた機能を根源から回復させる可能性があり、大きな期待が寄せられています。

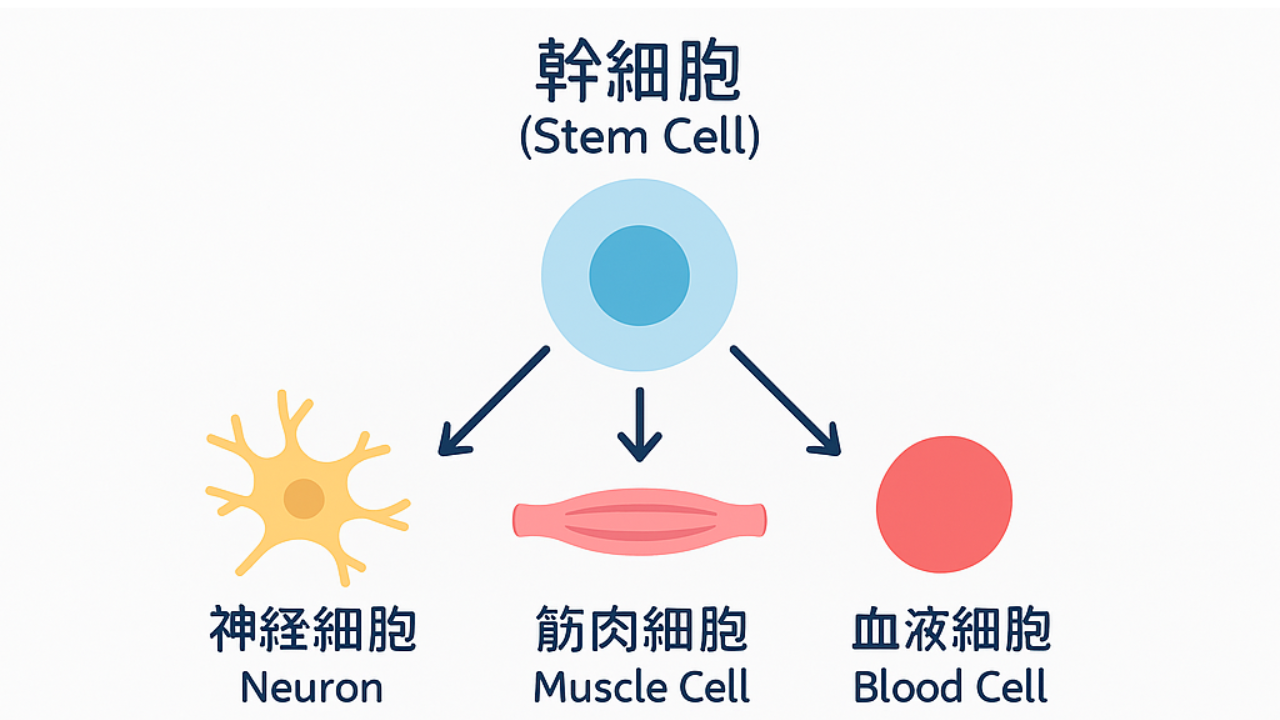

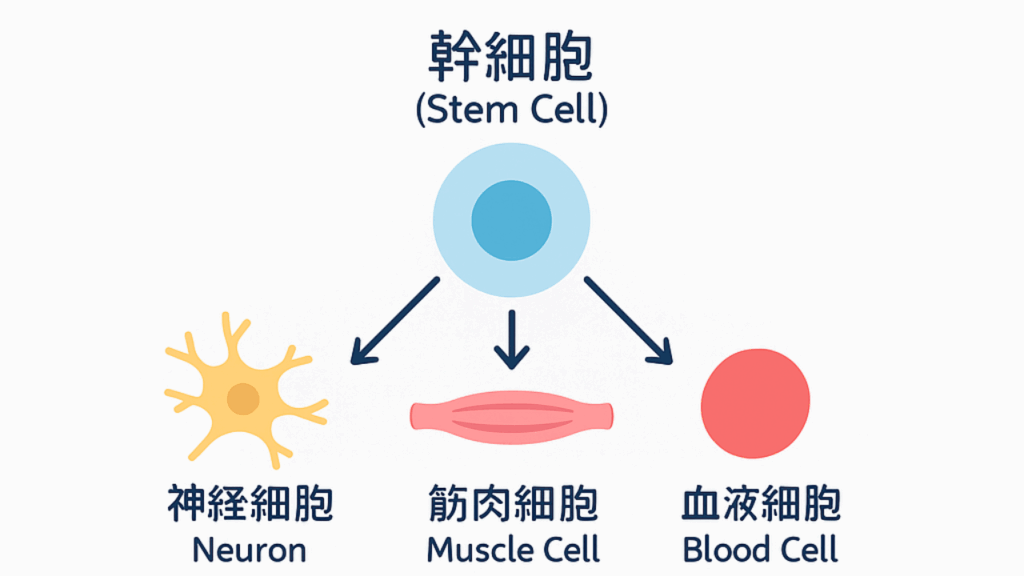

■ 再生医療の主役の「幹細胞」とは?

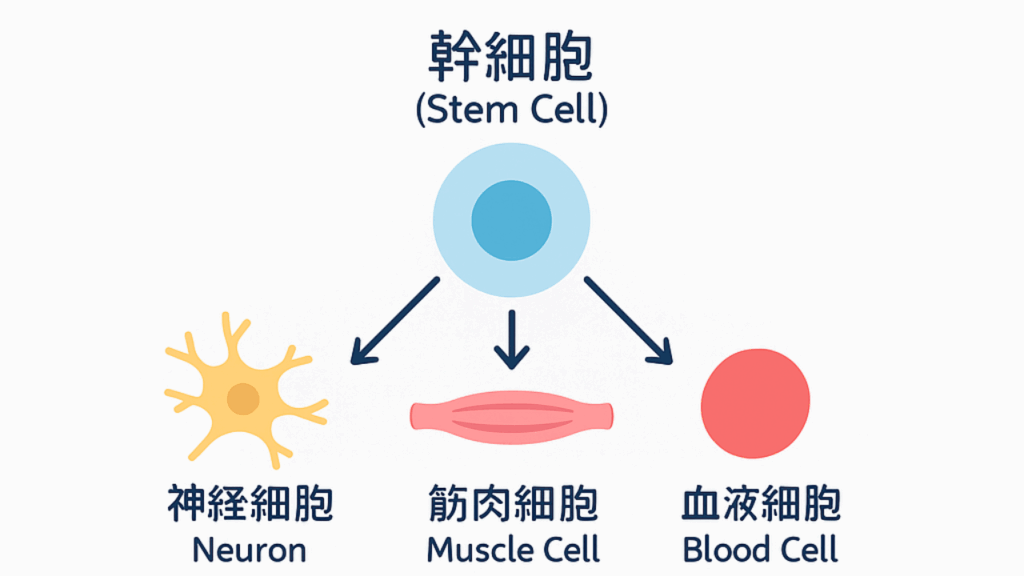

再生医療の鍵を握るのが「幹細胞」と呼ばれる特殊な細胞です。

ヒトの体は約37兆個もの細胞でできていますが、その多くは皮膚の細胞、筋肉の細胞、神経の細胞といったように、特定の役割が決まっています。これらの細胞は、通常、分裂しても同じ種類の細胞へと増殖します。

一方、幹細胞は違います。幹細胞には主に2つの重要な能力があります。

- 自己複製能: 自分自身と全く同じ能力を持った細胞をコピーして増える力。

- 多分化能: 皮膚、筋肉、神経、骨、血液など、様々な種類の細胞に分化できる力。

この「多分化能」によって、幹細胞は損傷した組織や臓器を構成する多様な細胞へと変化し、失われた部分を補うことができるのです。それは、一本の木の幹から様々な種類の枝葉が分かれて成長していくように、幹細胞から多様な細胞が生み出されるイメージです。

再生医療で主に使われる幹細胞には、大きく分けて以下の3種類があります。

- 体性幹細胞:体に元々備わっている幹細胞

体性幹細胞は、骨髄、脂肪、皮膚、血液など、体のいたるところに存在する、もともと備わっている幹細胞です。特定の組織や臓器の細胞に分化する能力を持っています。例えば、骨髄にある造血幹細胞は血液系の細胞に、間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)は骨、軟骨、脂肪などに分化する能力があります。

自身の体にある細胞を利用できるため、倫理的な課題が少なく、拒絶反応のリスクも低いと考えられています。すでに、造血幹細胞移植、いわゆる骨髄移植などは、既に医療として確立されている分野があり、整形外科領域などでは応用研究が進められています。しかし、採取できる細胞数が少ない場合があることや、分化できる細胞の種類が限られているといった課題があります。

- ES細胞(胚性幹細胞):高い能力と倫理的な課題

ES細胞は、受精卵(胚)の一部から作られる幹細胞です。非常に高い分化能力を持ち、理論上、体を構成するほぼ全ての細胞に変化できる「多能性」を持っています。再生医療への大きな貢献が期待される一方、作製に生命の萌芽である受精卵を用いることから、倫理的な課題が指摘されています。このような背景を踏まえ、日本では厳しい規制のもとで研究が進められています。

- iPS細胞(人工多能性幹細胞)ノーベル賞技術の現状と今後の展望

iPS細胞は、皮膚や血液といった採取しやすい体の細胞に、特定の遺伝子などを導入することで、人工的にES細胞とほぼ同じように多様な細胞へと変化できる能力を持たせた幹細胞です。京都大学の山中伸弥教授が開発し、2012年にノーベル生理学・医学賞を受賞したことで世界的に有名になりました。

受精卵を使わないため、ES細胞の倫理的な問題を解消できると期待されています。また、ご自身の細胞からiPS細胞を作れば、拒絶反応の少ない治療が実現する可能性もあります。すでに、目の難病である加齢黄斑変性に対する世界初の臨床研究が実施されるなど、様々な病気への応用研究が活発に進んでいます。一方で、細胞ががん化するリスクや、作製・培養のコスト、品質管理などの課題も指摘されており、安全で効率的な利用法の確立に向けた研究が続けられています。

■ 再生医療で何ができるのか?期待される分野と実用化の例

再生医療は、これまで有効な治療法が少なかった病気やケガに対する、新しい治療の選択肢となる可能性を秘めています。現在、様々な分野で研究開発が進められ、一部は実用化されています。

- 実用化が進む分野の例

- 整形外科:ひざ関節の軟骨再生など

すり減ったひざ関節の軟骨は、自然に再生することが難しい組織です。再生医療では、自身の血液成分であるPRP(多血小板血漿)を患部に注入して組織修復を促す治療や、自身の軟骨細胞を体外で培養して移植する「自家培養軟骨移植術」などが行われています。自家培養軟骨移植術は、一部の症例で保険が適用されます。また、間葉系幹細胞を用いた軟骨や半月板の再生治療の研究も進んでいます。

- 皮膚:やけどや傷跡の治療

重度のやけどなどで広範囲に皮膚が失われた場合に、自身の皮膚細胞を培養してシート状にし、移植する「自家培養表皮」が行われています。この治療には保険の適用も認められています。

- 心臓:心筋梗塞後の心臓機能回復

心筋梗塞で壊死した心筋細胞は再生しにくいため、心機能が低下することがあります。ご自身の骨格筋から採取した骨格筋芽細胞をシート状に培養し、心臓に移植する「心筋シート」による治療法があり、これには保険が適用されます。また、iPS細胞から心筋細胞を作製し、移植する研究なども進められています。

- 眼科:目の難病治療への挑戦

iPS細胞を用いた網膜の病気、加齢黄斑変性の治療に関する臨床研究は、再生医療の可能性を示す象徴的な事例として注目されました。角膜の病気など、他の目の疾患に対する再生医療の研究も活発に進められています。

- 研究が進むその他の分野

上記以外にも、脊髄損傷やパーキンソン病などの神経疾患、肝臓病、糖尿病を含む膵臓の病気、血液疾患など、非常に多くの分野で、幹細胞を用いた再生医療の研究開発が精力的に進められています。難病の原因解明や新しい薬の開発にも、iPS細胞などの技術が貢献すると期待されています。

■日本の再生医療の現状:法律と安全性

新しい医療技術である再生医療を、安全かつ適切に国民へ届けるために、日本では世界に先駆けて関連法の整備が行われました。

- 安心して治療を受けるために:再生医療等安全性確保法

- 2014年に施行された「再生医療等安全性確保法」は、再生医療を提供する医療機関が安全性を確保するために従うべき基準や手順などを定めた法律です1。

- この法律により、再生医療を提供する際には、事前に国に計画を届け出て、安全性や倫理的な妥当性などについて、特定認定再生医療等委員会による専門家の審査を受けることが義務付けられました。

- 再生医療提供における国のルール:審査・届出の仕組み

再生医療は、そのリスクに応じて第1種から第3種までの3つのカテゴリーに分類されます。

- 第1種: リスクが高いとされるもの(例:ES細胞、iPS細胞を用いる治療)

- 第2種: 中程度のリスクとされるもの(例:体性幹細胞を用いる治療)

- 第3種: リスクが低いとされるもの(例:PRP療法など、細胞加工を伴わないことが多い治療)

それぞれのリスク分類に応じて、より厳格な審査や手続きが求められる仕組みになっています。

- 再生医療の保険適用と費用:知っておきたい現状

- 法整備が進み、研究開発も活発ですが、現時点で健康保険が適用される再生医療はまだ限られています。自家培養表皮、自家培養軟骨、心筋シートなどが保険適用となっていますが、多くの再生医療は自由診療として提供されており、治療費が高額になるケースが少なくありません。

治療を受ける際には、保険適用の有無や費用について、事前に医療機関へ十分に確認することが重要です。

■ 再生医療のメリットとデメリット

再生医療には大きな期待が寄せられていますが、メリットだけでなく、課題も存在します。

- メリット

- 新しい治療の選択肢: これまで有効な治療法がなかった病気やケガに対して、新たな治療の道を開く可能性があります。

- 完治することへの期待: 失われた組織や臓器の機能回復を目指すため、根本的な治療につながる可能性があります。

- 生活の質の向上: 機能回復により、患者さんの日常生活の質を高めることが期待されます。

- 医療技術の発展: 再生医療の研究開発は、生命科学全体の進歩にも貢献します。

- デメリット

- 高額な費用: 研究開発や細胞の培養・加工、品質管理などに費用がかかるため、治療費が高額になりがちです。特に自由診療においてはその傾向がより強くなります。

- 実用化までの時間: 新しい治療法が研究段階から広く一般的に使われるようになるまでには、安全性や有効性の確認に長い時間が必要です。

- 倫理的な問題: 特にES細胞の使用に関しては、生命倫理の観点からの議論があります。

- 技術的な課題: iPS細胞のがん化リスク、細胞の品質管理、安定供給など、技術的な課題もまだ残されています。

- 専門人材の不足: 高度な知識と技術を持つ医師や研究者、培養技術者などの育成も課題です。

■再生医療を受ける前に知っておきたいこと

再生医療に関心を持ち、治療を検討する際には、いくつか注意すべき点があります。

- 「研究段階」か「確立された治療」かを見極める

再生医療には、すでに一定の有効性や安全性が確認され、保険適用されるなど広く行われている治療がある一方で、まだ有効性や安全性が十分に確立されていない研究段階の治療も存在します。特に自由診療で提供される再生医療の中には、科学的根拠が十分でないものも含まれている可能性が指摘されています。治療の効果やリスクについて、過度な期待を抱かず、冷静に情報を判断することが大事です。

- 治療を受ける前に確認したいポイント

日本再生医療学会などの専門機関は、再生医療を受ける際のチェックリストなどを公開しています。治療を検討する際は、以下のような点を確認しましょう。

- その治療法が、国の承認を受けて健康保険が適用されるものか、それとも国の定めた再生医療等安全性確保法に則って提供されているものか。

- 治療の目的、具体的な方法、期待される効果、そして起こりうるリスクや副作用について、十分に説明を受け、理解できたか。

- 費用はいくらか、保険は適用されるのか。

- 他の治療法の選択肢はあるのか。

- 信頼できる情報の探し方

再生医療に関する情報には、信頼できるものとそうでないものが混じり合っています。治療を検討する際は、安易にインターネット広告や体験談だけを鵜呑みにせず、以下のような信頼できる情報源を参考にすることをお勧めします。

- 厚生労働省: 再生医療に関する制度や承認された再生医療等製品の情報などを公開しています。

- 日本再生医療学会: 学会ウェブサイトや、『あなたが受けたい再生医療のためのしおり』といった公開資料で、一般向けの情報提供を行っています。

- 担当医師: 十分な説明を求め、納得できるまで質問しましょう。必要であればセカンドオピニオンを求めることも有効です。

■ まとめ:再生医療の未来

再生医療は、細胞の力を利用して体の機能を回復させることを目指す、大きな可能性を秘めた新しい医療分野です。iPS細胞をはじめとする技術の進歩により、これまで治療が難しかった病気やケガに対する新たな希望となっています。

一方で、実用化にはまだ時間がかかるものや、費用、安全性、倫理など、乗り越えるべき課題も多く残されています。

再生医療の恩恵を正しく受けるためには、その可能性と限界、そして現状について正しい知識を持ち、信頼できる情報に基づいて冷静に判断していくことが重要です。今後の技術の進展に期待しつつ、その動向に注意深く目を向けていきましょう。

参考文献

1厚生労働省. 「再生医療について」.

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisei_iryou/index.html